2.動悸・息切れ

公開日:2025年5月13日

糖尿病・内分泌プラクティスWeb. 2025; 3(3): 0033./J Pract Diabetes Endocrinol. 2025; 3(3): 0033.

https://doi.org/10.57554/2025-0033

https://doi.org/10.57554/2025-0033

はじめに

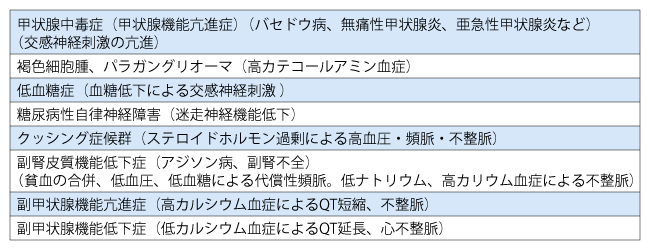

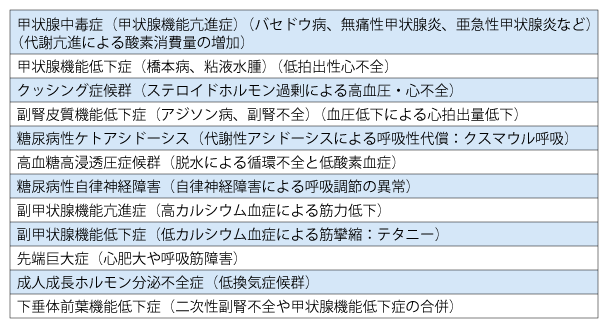

動悸や息切れは、日常診療で頻繁に遭遇する症状であり、心血管疾患や呼吸器疾患、貧血、神経・筋疾患、精神疾患など多岐にわたる原因が考えられる。しかし、これらの症状は内分泌代謝疾患によっても引き起こされることがあり、適切な鑑別診断が重要である。本稿では、動悸・息切れの鑑別診断について概説し、内分泌代謝疾患による動悸・息切れの原因(表1, 2)として代表的な甲状腺中毒症(甲状腺機能亢進症)と褐色細胞腫、パラガングリオーマを中心に、その随伴症状や診断のポイント、病態、診断、そして治療について解説する。

1.動悸の定義と種類

動悸は「心拍を自覚する症候」と定義される。患者の「動悸がする」や「胸がドキドキする」の訴えには、身体活動に相応する心拍数を超えている状態、すなわち「頻脈」である場合と、生理的には正常の心拍数もしくは若干の徐脈であっても「脈を強く感じる」場合があり、その際は脈1回あたりの心拍出量の増加が考えられる。これらの違いは鑑別診断につながるため、「動悸」の性状を詳しく聞き出すことは極めて重要である。さらに心電図上、不整脈による動悸と不整脈によらない非不整脈性の動悸に分類される(図1)。