1.1型糖尿病のインスリン治療

はじめに

1型糖尿病の治療はインスリン療法が必須である。1993年に発表されたDiabetes Control Complication Trial 1)より、1型糖尿病患者には「強化インスリン療法」を行うことが普及した。「強化インスリン療法」は「頻回注射療法」と同義ではなく、例えば、米国糖尿病学会(ADA)から出版されたKaufmanらの書 2)には、「生活スタイルに合わせて患者自身がインスリンを調節し良好な血糖コントロールを求める方法」と定義されている。一方、本邦の丸山らの書 3)ではもっと具体的な治療方針を含む記述が示され、「頻回注射療法(MDI)あるいはインスリン持続皮下注入療法(CSII)に血糖自己測定(SMBG)を併用し、インスリン注射量を患者自らが調節しながら可能な限り良好な血糖コントロールを目指す方法」と定義している。「患者自らが生活や血糖に応じてインスリンを調整する」ことこそが強化インスリン療法である。

1型糖尿病患者は、非糖尿病患者と同じように、食事や運動のほか、仕事や趣味の活動、家族や友人との会食や結婚式などのイベントへの参加、学校生活や修学旅行、海外旅行、進学や就職、結婚、出産、そして高齢期へ、といった人生を送る上でのありとあらゆる場面において、血糖を調節するためにどのようにインスリン療法を合わせるか、という工夫と共に生きなければならない。その工夫を行うために、医療従事者は1型糖尿病のインスリン治療や製剤について正しく理解し指導できること、また患者がそれらを日常生活の中で実践できるような指導を行うことが求められる。

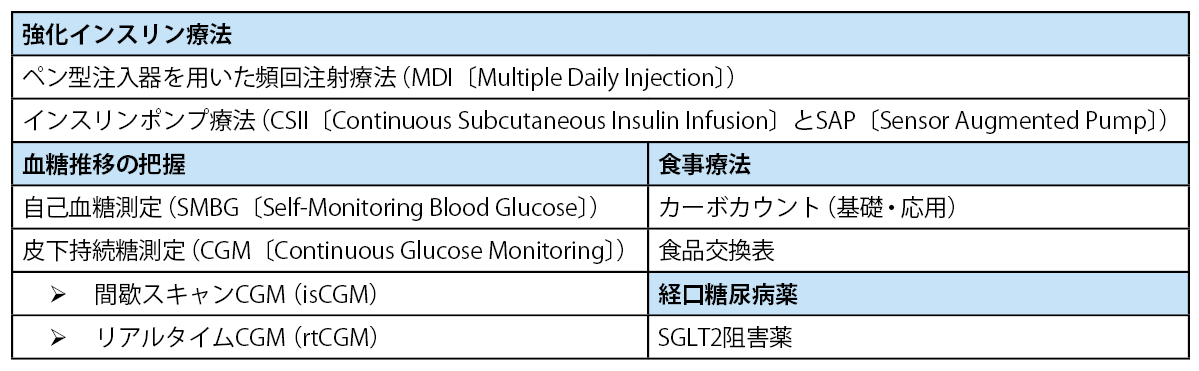

現在の1型糖尿病のインスリン治療の選択肢を表1に示す。インスリン療法は、ペン型注入器を用いたMDIとインスリンポンプを用いた治療(CSIIとSAP〔Sensor Augmented Pump〕)の2種類から選択可能である。本稿で扱うMDIは、1型糖尿病治療では最も基本的なインスリン治療方法であり、CSIIやSAPを選択した患者も、ポンプトラブルの際にはMDIに直ちに切り替える対応を要することから、全ての1型糖尿病患者でMDIの考え方や実践方法を習得することが望ましい(CSIIやSAPについては本特集の他稿を参照されたい)。

また、すべての1型糖尿病患者においては血糖推移の把握のためSMBGや持続血糖モニター(CGM)で自身の血糖を把握し、その値や血糖変動を踏まえてインスリン調整を行う。また近年では、経口糖尿病薬であるSGLT2阻害薬の中で1型糖尿病に保険適用がある薬剤(イプラグリフロジンあるいはダパグリフロジン)も使用可能となった。

1.MDIの原理

MDIで重要なポイントは、基礎インスリンと追加インスリンの役割を分けて考え、両者の特徴を意識して単位数調整を試みる。ヒトのインスリン分泌には、食事による血糖上昇に対応して分泌される『追加分泌』と、カテコラミンなどのホルモンによる血糖上昇を抑制し血糖値を常に一定レベルに制御し、また脂肪の分解により脂肪酸が肝に流入しケトン体が産生されるのを抑制するために、絶え間なく分泌される『基礎分泌』の2種類の分泌様式から構成されている。1型糖尿病の治療では基礎・追加分泌補充を適切に行うことが不可欠である。