4.CGMデータを活用したインスリン治療の最適化

公開日:2023年12月6日

No:a0081/https://doi.org/10.57554/a0081

はじめに

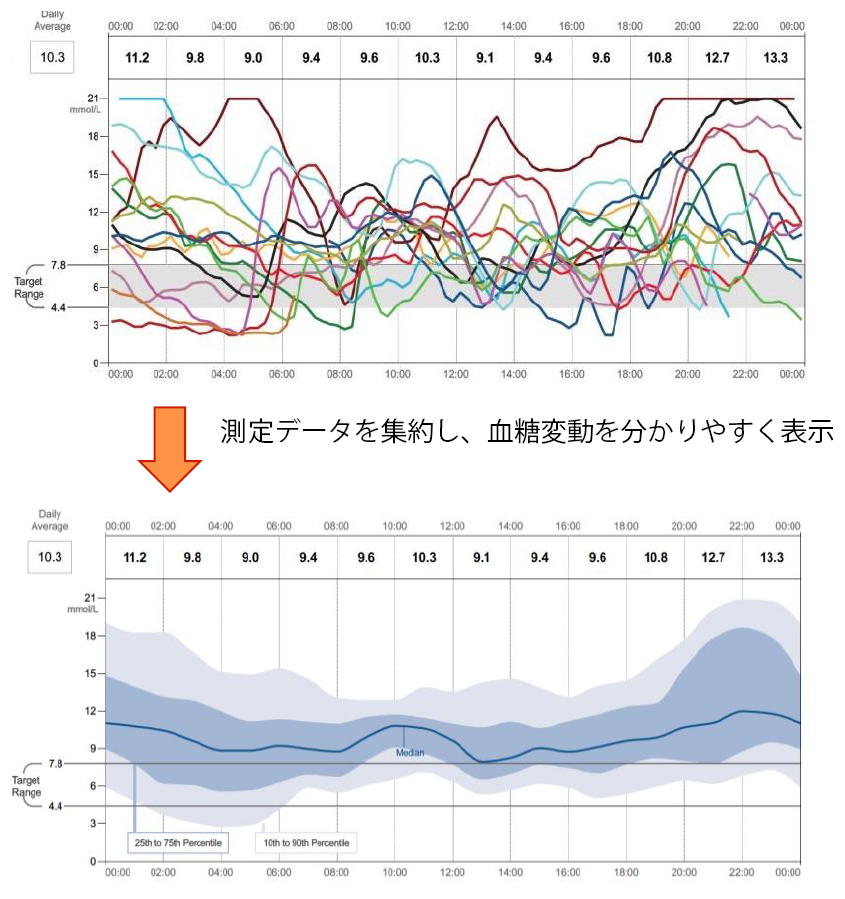

糖尿病治療において近年、新規薬剤の登場が続いており、デバイスも大きな進化を遂げている。デバイスに関する特筆すべき変化は、外来診療にて2021年以降、持続血糖モニター(Continuous Glucose Monitoring:CGM)を用いた血糖管理が広く行われるようになったことである。本稿では、CGMデータを解釈するための要点と、AGPレポート(図1)を活かした実臨床における活用法について紹介する。

1.CGMとは

CGMは上腕や腹部などの皮膚にセンサーを装着して、間質液のグルコース濃度を測定する機器である。CGMが普及するまでは、1日数回の血糖自己測定(Self Measurement of Blood Glucose:SMBG)による血糖値の確認が一般的であった。しかしながら、SMBGは、穿刺時に疼痛を伴うことに加えて、測定時点の値の推移は確認できるが、その間の値の推移は推定するしかないという問題点を抱えていた。CGMでは、血糖変動が連続したグラフで表示されるため、「血糖変動の見える化」を可能とした。本邦で使用可能なCGMは数種類あるが、本稿では、施設要件なく使用可能であるFreeStyleリブレを想定し、CGMの活用法、特にインスリン治療の最適化に必要な解析ソフト(FreeStyleリブレの場合、リブレView)に焦点を当てて紹介する。