2.2型糖尿病のインスリン治療

はじめに

2型糖尿病は、インスリンの分泌障害とインスリン抵抗性、さらには脂肪毒性が絡み合って高血糖を特徴とした複雑な病態を示す疾患である。新規2型糖尿病患者を対象としたUKPDS(UK Prospective Diabetes Study)などの大規模臨床試験の結果から、経年的に膵β細胞機能が低下することが知られており、経過とともにインスリン治療を行う患者は増加する。インスリン治療を検討するタイミングとしてよくあるのは、経口血糖降下薬だけでは血糖管理が安定しない、増量しても改善しない場合である。しかしインスリン導入を入院に限ると、仕事や学業、介護などの理由で数日でも入院はできないと考える人は多い。患者を説得し入院の同意が得られないと治療強化のタイミングを逃してしまう。そこで外来インスリン導入の出番である。それも糖尿病専門医に限らず外来での導入が可能となれば、遅滞なく多くの必要な患者への治療強化が可能となる。本稿では、2型糖尿病のインスリン治療の中でも外来診療でインスリン導入を考える際のポイントについて解説する。GLP-1受容体作動薬導入との使い分けや配合注に関する解説は本特集の他稿に譲る。

1.インスリン療法の適応

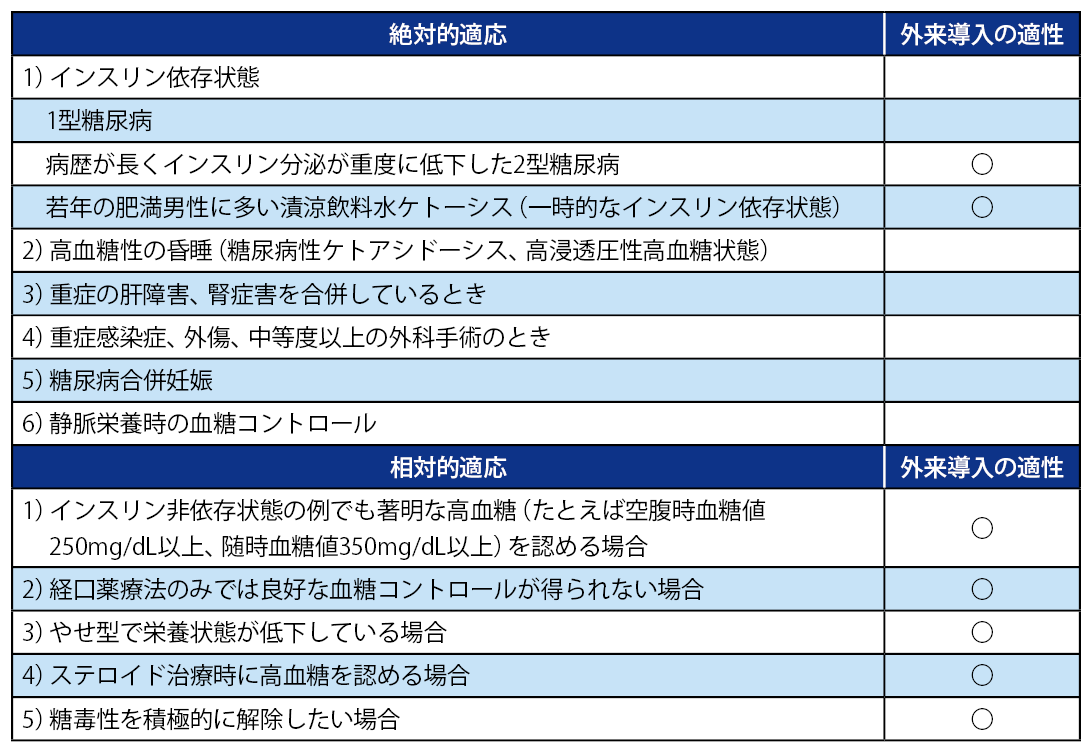

インスリン療法の適応には絶対的適応と相対的適応がある(表1) 1, 2)。絶対的適応例では入院による導入が望ましい。ただし、2型糖尿病でインスリン依存状態になる病態である、①病歴が長くインスリン分泌が重度に低下した場合、②若年の肥満男性に多い清涼飲料水ケトーシス(一時的なインスリン依存状態)では、入院での導入が望ましいものの外来で対応できる場合もある。一方、相対的適応例におけるインスリン療法の開始や経口薬からの切り替えは外来でも行える。