3.インスリンポンプとCGM ―外来でみるべきポイントは―

公開日:2025年9月25日

糖尿病・内分泌プラクティスWeb. 2025; 3(5): 0071./J Pract Diabetes Endocrinol. 2025; 3(5): 0071.

https://doi.org/10.57554/2025-0071

https://doi.org/10.57554/2025-0071

はじめに

近年、糖尿病治療に関わるテクノロジーの進歩は目覚ましく、中でも特に1型糖尿病の診療でテクノロジーの導入が進んでいるといえるだろう。代表的なものとしては持続血糖測定器(Continuous Glucose Monitoring:CGM)、インスリンポンプが挙げられ、本稿では主に両機器の概要、運用方法について述べていく。

1.CGM(Continuous Glucose Monitoring)

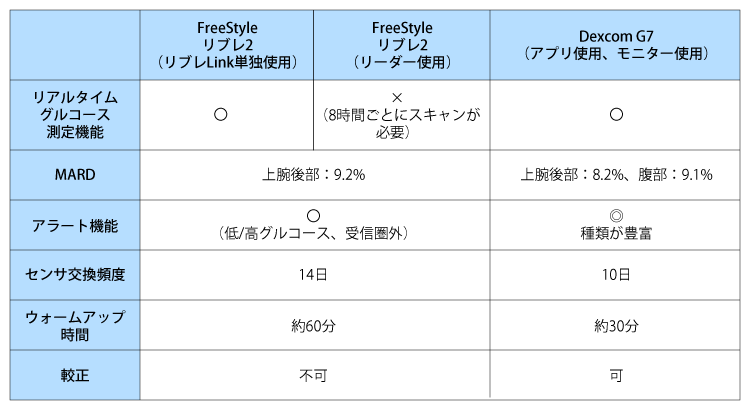

近年テクノロジーの発展により、精度の高いCGMが登場し、臨床での活用が普及している。直近では本邦で2024年にFreeStyleリブレ2(以降リブレ2)、Dexcom G7(以降G7)が上市された。CGMの精度の指標として平均絶対的相対的差異(MARD)があり、10%未満が血糖自己測定の代替となる目安とされている。G7では成人患者でMARDが上腕後部で8.2%、腹部で9.1%、リブレ2は上腕後部のMARDが9.2%であり、血糖自己測定と遜色ないレベルになっている(表1)。一方でCGMは皮下組織のグルコース濃度を測定するため(図1)、血糖値と5~10分のタイムラグが存在する。そのため血糖低下・上昇時には血糖値と乖離が発生しやすく、低血糖・高血糖の際には注意が必要である。