第80回 持続グルコースモニタリングデバイスと人工膵臓2025

https://doi.org/10.57554/2025-0082

はじめに

日本人工臓器学会では、人工膵臓は膵臓の機能、特にインスリンを適切なタイミングで適切な量を分泌して、血糖値を一定の幅でコントロールする機能の代替を自律的に行う装置と定義している。主な目的は、日常生活で血糖コントロールを行い糖尿病合併症の予防をすること、および手術や重症疾患など血糖値が上昇しやすい患者に人工膵臓を用いて治療成績を改善すること、と示している 1)。

人工膵臓は実際の血糖値とその変動状態を確認しながら、連続的に投与量を微調整していくことが可能であり、低血糖などのリスクが低減できる。そして、目的に応じた人工膵臓が開発されており、日本ではベッドサイド型人工膵臓と携帯型インスリン注入ポンプを使用することができる。

よって今回は、持続グルコースモニタリングデバイスおよび人工膵臓の診療報酬上の算定要件について、医科点数表および特掲診療料の施設基準の告示・通知について概説する。

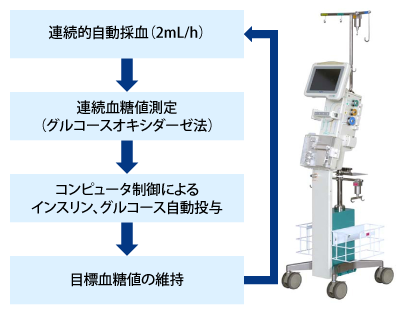

1.ベッドサイド型人工膵臓と携帯型人工膵臓について 1, 2)(図1)

ベッドサイド型人工膵臓は、図1に示すように、持続的な静脈血採血でリアルタイムに血糖値を測定し、設定した血糖値よりも上昇/低下すると、内蔵されている計算式により必要なインスリン量/グルコース量を演算し、それぞれのポンプで自動的にインスリン/グルコースを静脈に注入して設定内に自律的に血糖値を是正する。そしてベッドサイド型人工膵臓は、現状では日機装社製のSTG-55に限られ、「J043-6 人工膵臓療法」で算定する。ベッドサイド型人工膵臓は、血管内に留置した二重腔カテーテルから吸引した血中のグルコース値を連続して測定するが、携帯型人工膵臓は、皮膚下の「間質液」からグルコース濃度を測定して血糖値を予測する。

携帯型人工膵臓は、日常生活の中で携帯して血糖コントロールを補助・代替してくれる装置で、大きく3種類に分けられる。

①インスリンポンプ療法

インスリンポンプと注入回路を腹部などに装着することでインスリンを注入できる治療法であり、持続皮下インスリン注入療法(Continuous Subcutaneous Insulin Infusion:CSII療法)ともいう。基礎インスリンの投与のほかに、必要に応じて投与量の変更や注入のタイミングも簡単に調整することが可能である。

②持続血糖測定

持続血糖測定(Continuous Glucose Monitoring:CGM)とは、腹部などにグルコース濃度測定センサを装着し、持続的に間質液のグルコース濃度を測定する。そして、インスリンポンプと持続血糖測定を組み合わせ、血糖値の変化を確認しながらインスリン投与を行うことが可能である。ただし、機器がそれぞれ独立しているため、投与量の増減には、必ず血糖の変化を確認して手動で設定を変更する操作が必要である。

③SAP療法/HCL療法

SAP療法(Sensor Augmented Pump:SAP)は、インスリンポンプ療法と持続血糖測定の治療を連動して行う。センサにて測定したグルコース濃度を用い、血糖の変化を予測して低血糖が予想される場合は基礎インスリンを一時的に停止し、低血糖を回避すると再開するなどの機能を持っている。

ボーラスはボタン操作での投与が必要となる。また、HCL療法(Hybrid Closed Loop:HCL)は持続血糖測定と連動し、インスリンポンプがこれまでのインスリン投与情報と直近のグルコース濃度情報を用い、基礎インスリンを目標値に近づけるよう自動調整する機能を用いる。加えて、高血糖を予測し自動で補正インスリンを投与するインスリンポンプもある。ボーラスはカーボカウントの自動計算機能を用い、糖質量をボタン操作にてインスリンポンプに入力し投与する。