5.臨床医のためになる尿酸異常症治療薬:生体内での作用点から実臨床での注意点まで

https://doi.org/10.57554/2024-0070

はじめに

尿酸は、生体におけるエネルギーの通貨と呼ばれるATPをはじめとしたプリン体の代謝によって生じる。多くの哺乳類は尿酸代謝酵素を有しており、尿酸はさらに代謝されてアラントインに変換された後に体外へと排泄されるが、ヒトを含む多くの高等霊長類では遺伝的に尿酸代謝酵素を欠いているため、尿酸がプリン体の最終代謝産物となる。尿酸は体内に蓄積することで痛風の原因となるほか、心血管疾患や慢性腎臓病との関連も指摘されていることから、「悪玉」と見なされることが多い。しかしながら、尿酸は強い抗酸化作用を有することも知られており、パーキンソン病をはじめとする神経変性疾患に対して尿酸が保護的に働く可能性も示唆されている。これらを踏まえ、近年では、血清尿酸値が至適濃度よりも高値となる高尿酸血症と、低値となる低尿酸血症を併せた疾患概念である尿酸異常症(dysuricemia)が提唱されるようになった 1)。本稿では、尿酸の体内動態制御機構を踏まえ、尿酸異常症に用いられる治療薬について概説する。

1.尿酸の体内動態制御

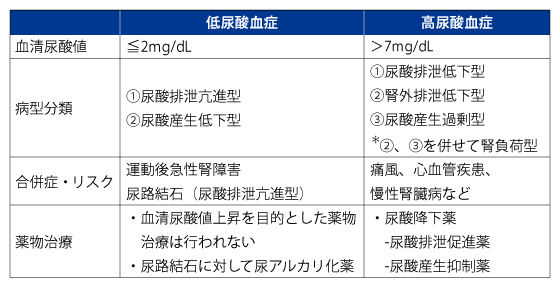

尿酸は、主に肝臓や小腸などにおいて、キサンチン酸化還元酵素(xanthine oxidoreductase:XOR)がヒポキサンチンそしてキサンチンを順次酸化することで合成される。合成臓器から血中へと移行した尿酸は、腎臓や小腸を介して体外へと排泄される。腎臓は尿酸の排泄に最も大きく寄与する臓器であり、体外へと排泄される尿酸のおよそ2/3が腎臓を介して尿中へと排泄される。糸球体に到達した尿酸は、そのほぼ全てが濾過され原尿中へと移行するものの、集合管に至る過程で約90%が再吸収され、最終的に尿中へと排泄される尿酸の割合は、糸球体濾過量の10%程度となる。この過程には、urate transporter 1(URAT1)をはじめとする多くの尿酸トランスポーターが関わる 2)。小腸は腎外の尿酸排泄経路として最も重要な臓器であり、体外へと排泄される尿酸の約1/3は、小腸から糞中へと分泌されている。小腸からの尿酸分泌においても尿酸トランスポーターは重要であり、この過程では、薬物の排泄トランスポーターとしても知られるATP-binding cassette transporter G2(ABCG2)が中心的な役割を担っている 3)。血清尿酸値は、尿酸の合成と排泄のバランスが保たれることで、一定の範囲に維持される。尿酸異常症は、こうした尿酸の合成と排泄のバランスが崩れた状態であり、血清尿酸値が2mg/dL以下となった場合が低尿酸血症、7mg/dLを超える場合が高尿酸血症と定義される。尿酸異常症では、発症要因に基づく病型分類と合併症のリスクを踏まえ、薬物治療が考慮される(表1)。