6.岡山県における糖尿病性腎症/糖尿病性腎臓病重症化予防に向けた取り組み ―腎症重症化予防に対する2つの医療ネットワーク―

https://doi.org/10.57554/2025-0022

はじめに

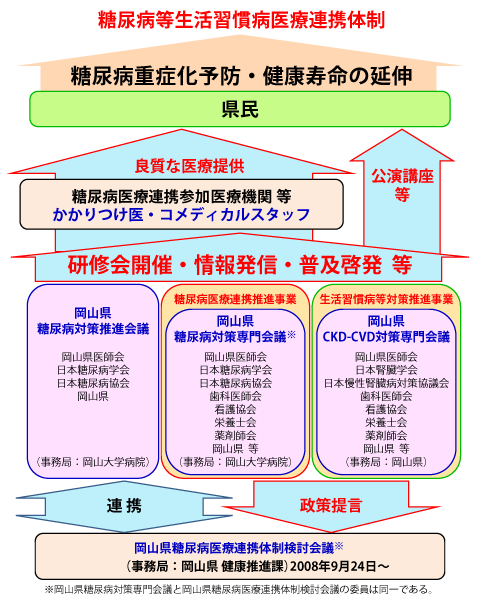

岡山県は県内に医学部のある大学が2つ(岡山大学、川崎医科大学)あり、医師数は320.1人(人口10万人対)と多いとされているが、地域によって偏在がある。県北には中国山地があり、広域にもかかわらず人口も医師も少ない医療圏である。一方、岡山市や倉敷市がある県南は交通の便もよく、人口や医師も多い医療圏であるが、県民の半数が岡山市に、残りのさらに半数が倉敷市に在住しており、人口あたりの専門医数は県北よりも少ない状況にある。県北、県南いずれの地域事情においても、年々増加している糖尿病や慢性腎臓病(CKD)に罹患した全ての県民を専門医だけでカバーすることは物理的に困難である。そこで岡山県では、2012年から第2次地域医療再生計画において、「糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業」が開始された(2016年より「糖尿病医療連携推進事業」に改称)。その体制の下で、糖尿病対策専門会議およびCKD・CVD対策専門会議の独立した2つの会議体が設置されている 1)(図1)。この2つの会議体は、それぞれ行政や医師会、看護協会、薬剤師会や栄養士会などさまざまな団体とともに連携し、糖尿病やCKDの医療連携や普及・啓発活動に取り組んできた。今回は、岡山県における糖尿病やCKDに対する医療連携について紹介したい。

1.糖尿病ケアを支える総合管理医療機関とおかやま糖尿病サポーター

糖尿病に関しては、2012年に糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業において糖尿病対策に取り組んでいる。事業目的として①岡山県の糖尿病医療水準の向上と均てん化、②岡山県の糖尿病医療連携の推進、③県民への普及啓発活動と受療率の向上、の3つを掲げている 2)。医療水準の向上、均てん化および医療連携において鍵となるのが、 “総合管理医療機関”と“おかやま糖尿病サポーター”である。“総合管理医療機関”とは、かかりつけ医療機関として総合管理を行う役割を担っており、認定された医療機関が県内各地にあることは岡山県の特徴の1つと言える。また、“おかやま糖尿病サポーター”は地域糖尿病療養指導士に相当し、糖尿病ケアを支援するメディカルスタッフに対する、岡山県認定の資格である。糖尿病ケアに賛同を得た職種を随時加えており、令和(2019年)以降に加えた職種に、歯科衛生士、公認心理士、臨床心理士、健康運動指導士がある。また、おかやま糖尿病サポーターには保健師も含まれており、医療機関に限らず、保健所や自治体など県内さまざまな機関や部署に糖尿病ケアに関わる人材がいることも特徴である 2, 3)(図2)。