≪Ⅱ 臨床現場におけるスポーツとホルモン≫ 3.スポーツと水電解質異常

公開日:2024年6月17日

糖尿病・内分泌プラクティスWeb. 2024; 2(3): 0040./J Pract Diabetes Endocrinol. 2024; 2(3): 0040.

https://doi.org/10.57554/2024-0040

https://doi.org/10.57554/2024-0040

はじめに

スポーツ飲料の宣伝を目にすることが多くなった。猛暑が続いており、2022年のスポーツドリンク販売金額は3,367億円、前年比113.7%で前年を上回っている(全国清涼飲料連合)。多くの方が、スポーツというと、脱水予防、と思いつかれるかもしれないが、注意点もある。以下にスポーツにおける、水電解質の変化を述べてみたい。

1.運動強度と血漿電解質

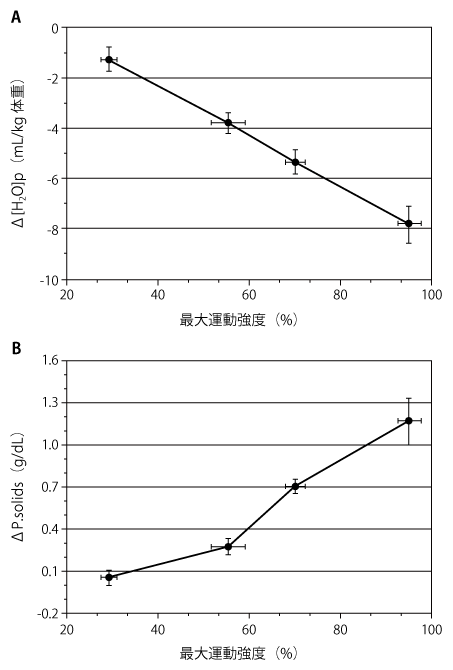

血漿量は運動強度に比例して減少し、最大運動強度では15%低下する(図1A) 1)。これは、活動する筋肉へ血症水分が移動するためである。

一方、血漿タンパク質濃度は上昇する(図1B) 1)。これは、Starling力によって活動筋へ過剰な水分が移行するのを防止するためである。

血漿電解質は、最高酸素摂取量の約50%以上で、血漿Na・Clは上昇し(図2A)、血漿乳酸は上昇、炭酸イオンは低下する(図2B) 1)。

興味深いことに、抗利尿ホルモン(AVP)は最大酸素摂取量56%以上の運動強度で、血漿濃度が上昇している(図3) 1)。295mOsm/kg H2Oが閾値で、これは安静状態よりも高値である。これが運動後の血症Na上昇の一因であるかもしれない。また、運動トレーニングにより血漿浸透圧変化に対するAVP分泌の感受性が変化し、それがトレーニング後の体液量増加を引き起こすという報告もある 2)。