第68回 糖尿病の検査2022(後編)

はじめに

厚生労働省によると、わが国の糖尿病患者数は、生活習慣と社会環境の変化に伴って急速に増加している。糖尿病は、糖尿病網膜症、糖尿病腎症、糖尿病神経障害、糖尿病足病変、糖尿病大血管症などの慢性合併症を引き起こし、さらに糖尿病は脳卒中、虚血性心疾患などの心血管疾患の発症・進展を促進することも知られている。そしてこれらの合併症の把握と治療目的でさまざまな検査が行われている。よって本連載では諸検査の算定要件について、前回は検査の通則、検体検査判断料と検体検査管理加算および糖尿病が適応である各検体検査について概説した。そして今回は後編として、医科点数表の区分が「呼吸循環機能検査等」、「監視装置による諸検査」、「脳波検査等」、「神経・筋検査」、「眼科学的検査」、「負荷試験等」および「画像診断」について概説し、適応となる糖尿病と関連疾患を表に示した。各生体検査の医学的意義については、本誌の各特集などを参考にされたい。

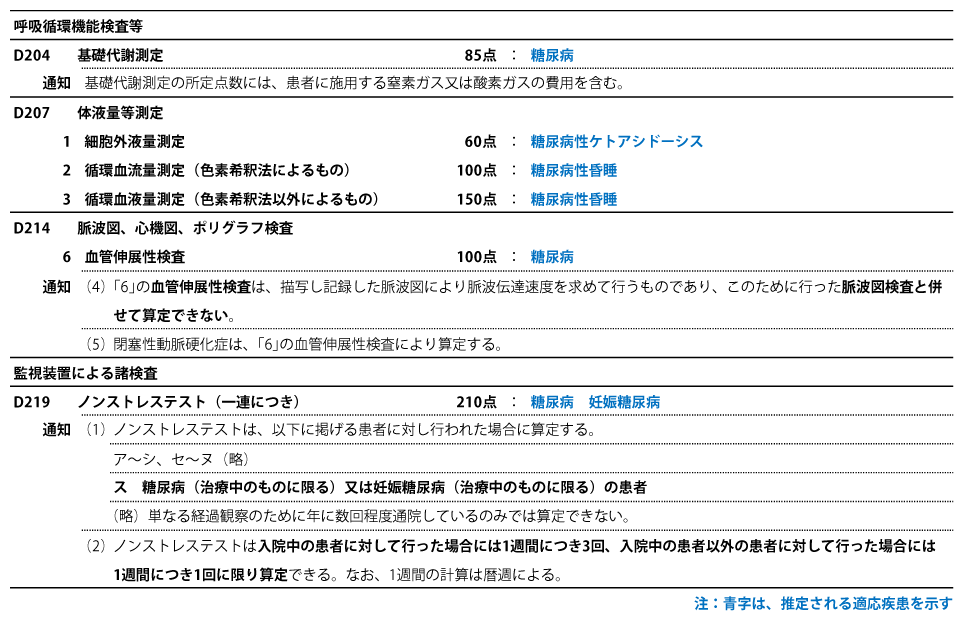

1.「呼吸循環機能検査等」である基礎代謝測定、体液量等測定、脈波図・心機図・ポリグラフ検査および「監視装置による諸検査」であるノンストレステストについて(表1) 1~4)

「D204 基礎代謝測定」は、空腹安静時の二酸化炭素排出量/酸素摂取量に相当する酸素の燃焼カロリーから単位時間当たりのエネルギー量を算出する検査であり、糖尿病が適応となる。

「D207 体液量等測定」は、脱水や溢水状態を診断するために全体液量や細胞外液量を測定する検査であり、糖尿病性ケトアシドーシスや糖尿病性昏睡が適応となる。

「D214 脈波図、心機図、ポリグラフ検査」の「6 血管伸展性検査」は、記録した脈波図により脈波伝達速度を求めて動脈硬化の程度を調べる検査であり、糖尿病が適応となるが、脈波図検査とは併せて算定できない(表2)。

「D219 ノンストレステスト(一連につき)」は、妊娠中に、分娩監視装置により子宮収縮などのストレスがない状態で、胎児の状態を胎動と心拍数により評価する。通知に示された適応患者には、「ス 糖尿病(治療中のものに限る)または妊娠糖尿病(治療中のものに限る)の患者」が含まれる。そして入院中は週3回、外来では週1回算定できる。

画像をクリックすると拡大します