摂食調節機構の最近のトピックス

公開日:2023年4月4日

No:a0023/https://doi.org/10.57554/a0023

はじめに

脳や末梢臓器では、食欲亢進または食欲抑制作用を持つ多数の物質が産生され、神経回路網や血流を介してその情報が伝達される。減量を成功させるためには、適正な摂食行動ならびに食事の量や質が、必要となる。摂食調節機構の解明や、その知見を応用した治療法の開発が重要である。摂食調節と内分泌疾患との関連を学び直すために、視床下部を取り上げる。この分野の基礎研究は大きく進歩しており、顕著な減量効果を示す薬剤も開発されている 1)。摂食調節研究に関する近年の知見も紹介し、またわが国でも処方が期待される食欲制御薬の機序について言及する。

1.視床下部による摂食調節

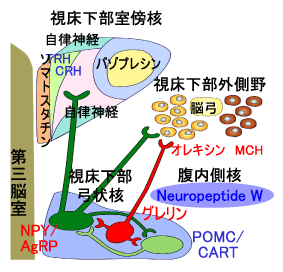

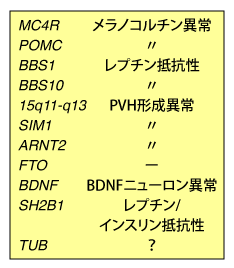

視床下部は自律神経の最吻側に発生し、自律神経中枢としての機能を持つ。視床下部は他に摂食、体液量、内分泌機能、性行動、情動行動、体温、体内リズム、成長に関する情報も出力している。図1に示す4つの部位が主な摂食調節中枢である。かつてFröhlich症候群と呼ばれた肥満と低ゴナドトロピン性性腺機能低下症を合併した症例は、視床下部に病変がある視床下部性肥満である。Kallmann症候群、Prader-Willi症候群、Bardet-Biedl症候群などに加え、肥満をもたらす脳内の遺伝子異常が同定されている(表1)。

赤は摂食亢進物質、青は摂食抑制物質である。

AgRP:agouti-related peptide

CART:cocaine and amphetamine-regulated transcript

CRH:corticotropin-releasing hormone

MCH:melanin-concentrating hormone

NPY:neuropeptide Y

POMC:proopiomelanocortin

TRH:thyrotropin-releasing hormone

BDNF:brain-derived neurotrophic factor