インクレチン

はじめに

インクレチンは、栄養素の経口摂取に伴い消化管の腸内分泌細胞から血中に分泌され、膵β細胞に作用し、インスリン分泌を増強するホルモンの総称である。グルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド(glucose-dependent insulinotropic polypeptide:GIP)とグルカゴン様ペプチド-1(glucagon-like peptide-1:GLP-1)は生体で主要なインクレチンであることが示され、GIPとGLP-1は血糖値が一定以上の際にのみインスリン分泌増強作用を示すことから、2型糖尿病の治療標的として注目され、2009年からGLP-1シグナルを増強する薬剤が2型糖尿病の治療薬として世界中で広く用いられている。本稿ではGIPとGLP-1の膵β細胞への作用、生理的作用、そして分泌の分子機構について触れ、代謝内分泌疾患との関連も述べたい。

1.インクレチン効果

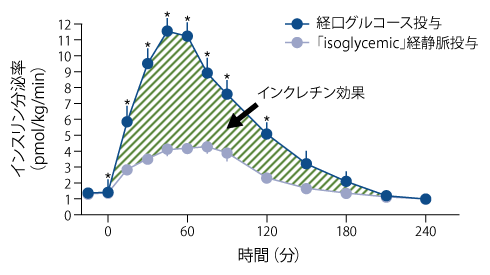

1932年にベルギーの生理学者Jean La Barreは、十二指腸の組織抽出物質が膵島のホルモン分泌を刺激する作用を持つことを実験的に示し、これらの生理作用を持つ腸管由来の因子を「インクレチン(incretin〔incrétine, une hormone intestine stimulait la sécrétion d’insuline、インスリンの分泌を刺激する腸管ホルモン〕)」と名付けた 1)。その後、1964年には、英国および米国の異なる研究グループが、経静脈グルコース投与と経口グルコース投与により同程度に血糖値を上昇させた際に、経口投与の方がインスリン分泌がはるかに多いことを報告し「インクレチン効果(incretin effect)」を量的に示した 2, 3)。摂食後に血糖値が上昇すると膵β細胞はインスリン分泌が誘導され、インスリン標的臓器が糖を取り込むことで血糖が低下する。栄養素の消化管への到達により分泌されるインクレチンは、膵β細胞のインスリン分泌を増強することで食後高血糖を是正し、血糖恒常性を維持する働きを持つ 4)(図1)。