インスリン分泌の生理学

はじめに

インスリンは生体の糖代謝において、血糖降下作用や同化作用を持つ。膵ランゲルハンス島(膵島)の膵β細胞で合成され、分泌小胞に蓄えられたのちに血中へ分泌される。インスリンの分泌量は、短期的には日々の摂食に応じて変動し、血糖値(血漿グルコース濃度)の恒常性を保っている。より長期的には、肥満や妊娠をはじめとするインスリンが効きにくくなる状態で、分泌が慢性的に増強し、インスリン抵抗性を代償する。

1.インスリンの血中濃度変動

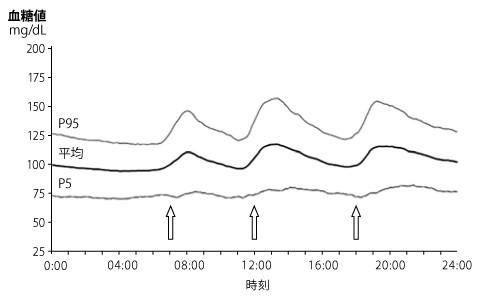

正常耐糖能者で血糖値の日内変動を調べると、摂食の都度上昇が確認され、食後2~3時間でおおよそ元のレベルに戻る 1)(図1)。一般に、血糖値のような制御対象を一定の範囲内に収め、生体の恒常性を保つシステムを「ホメオスタシス」と呼ぶ。制御対象が変化したことを感知する器官と、その変化を抑制する器官(効果器)が連携することで恒常性が保たれる。血糖値の変動は、膵島細胞や視床下部などで感知されている。

摂食後に血糖値が上昇すると、膵β細胞からインスリンが分泌され、まずは門脈を通って肝臓に運ばれる。肝臓では糖新生を抑え、血中から取り込んだグルコースを材料に、高分子グリコーゲンを合成することで血糖値を下げる。インスリンは肝臓をいったん通過する間に約半分が分解されるので、肝臓に達するインスリン濃度は他の臓器に比べて高く、重要な標的器官といえる。肝臓で分解を免れたインスリンは全身に運ばれ、骨格筋や脂肪細胞などのインスリン受容体に結合し、グルコース輸送体を細胞表面に多く発現させ、血液中のグルコースを細胞内に取り込ませて血糖値を下げる。

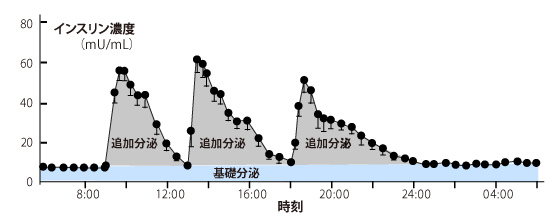

一方、絶食時や睡眠時にも血糖値は下がり続けることなく、おおむね70mg/dL以上に保たれる(図1)。この期間にもインスリンは少量ながら分泌され、血糖上昇作用を持つ他のホルモン、例えばグルカゴン、コルチゾール、成長ホルモンなどと協調して血糖値を調節する。このような睡眠時や絶食時におけるインスリン分泌は「基礎分泌」、食後に速やかに起こる分泌は「追加分泌」と呼ばれる 2)(図2)。インスリン補充療法においても活用されている概念である。