3.クッシング病の診断と治療update

https://doi.org/10.57554/2025-0086

はじめに

クッシング病は、下垂体の副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)産生腫瘍からACTHが過剰分泌され、その結果として副腎皮質からコルチゾールが過剰産生される疾患である。過剰なコルチゾールにより、満月様顔貌、中心性肥満、野牛肩(肩部脂肪沈着)、皮膚の菲薄化と赤色皮膚線条、筋力低下などの特徴的な臨床症状を呈し、また高血圧、耐糖能異常・糖尿病、骨粗鬆症、抑うつ傾向、易感染性など全身の合併症を伴いやすい。早期に治療を開始しなければ、感染症や心血管イベントにより生命予後が悪化するため、早期診断と治療が重要である。

1.クッシング病の症候・徴候と診断

1)クッシング病の症候

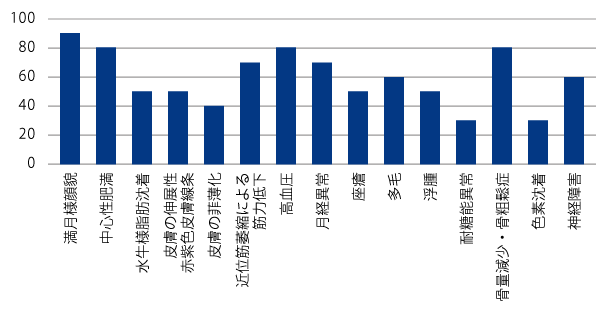

クッシング病で見られる症候、および徴候とその頻度を図1 1~3)に示す。特異的症候を主訴として来院した症例では診断に至ることは比較的容易であるが、非特異的症候、特に高血圧や耐糖能異常、骨粗鬆症など一般に頻度が高い症候を呈する症例でも、特異的症候がないかを常に意識して診療することがクッシング病を見逃さないために重要である。特異的症候を示す場合でも、医原性に副腎皮質ステロイドが投与されている場合もあるため、問診の際には副腎皮質ステロイドの投与の有無について、経口投与に限らず点鼻薬、関節注射、吸入薬、外用薬などの投与経路についても確認する必要がある。

クッシング病の診断フローチャートを図2 3, 4)に示す。クッシング病を疑う所見を得た場合、次に血液検査を行い、ACTHとコルチゾールを同時測定し、ともに正常〜高値を示すことを確認する。採血は早朝(午前8時から10時の間)、30分の臥床安静後に行うことが望ましい。また、蓄尿検査が可能である場合は尿中遊離コルチゾールが高値であることも確認する。外来で検査を進める場合は、次のスクリーニング検査も並行して行うこともある。

スクリーニング検査としては、一晩少量(0.5mg)デキサメタゾン抑制試験ならびに血中コルチゾール日内変動の確認を行う。少量デキサメタゾン抑制試験では、翌朝の血中コルチゾールが5μg/dL以上であればクッシング病を疑うが、3μg/dL以上の場合でもサブクリニカルクッシング病の可能性がある。コルチゾール日内変動では、深夜睡眠時のコルチゾールが5μg/dL以上であることを確認する。