歯科疾患を有する糖尿病患者への対応・支援

https://doi.org/10.57554/2025-0092

はじめに

1990年代と比較すると、わが国の糖尿病人口は大幅に増加している。この事実は、歯科疾患を有した糖尿病人口の増加を示唆するものである。う蝕と歯周病は、2大歯科疾患ともいうべき存在であるが、いずれも進行すると咀嚼機能の低下をもたらす。咀嚼機能の低下は、食事摂取に大きな影響を与え、とりわけ栄養管理が重要な糖尿病患者における影響は、健常者よりも相当に大きい。従って、歯科疾患を有する糖尿病患者が適切な口腔ケアを受けられるように、医療従事者の対応や支援が重要である。本稿では、2大歯科疾患の説明を加えながら、糖尿病患者におけるこれらの疾患の進行による影響、そして糖尿病患者の口腔ケアを多職種連携の観点から解説する。

1.糖尿病患者における歯科疾患

国民健康・栄養調査から、2000年代以降の「糖尿病が強く疑われる者」および「糖尿病の疑いがある者」は、1990年代の約2倍となり大きく増加している 1)。糖尿病には、1型糖尿病や2型糖尿病、妊娠性糖尿病や薬剤・疾患に合併した糖尿病などさまざまな種類があるが、中でも2型糖尿病の割合が最も多い。2型糖尿病は、食事やライフスタイルの欧米化によって、肥満となりインスリン抵抗性が惹起されて発症すると理解されている。すなわち、2型糖尿病は生活習慣病・成人病としての側面を強く持ち、同疾患を発症する素地として、さまざまな生活習慣上の問題点が存在することが多いと考えられる。

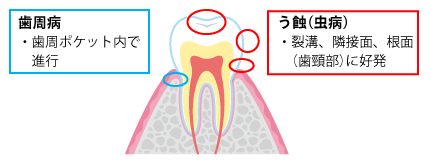

う蝕と歯周病は、その罹患率の高さから2大歯科疾患として長らく認識されている。両疾患とも、ブラッシング不良による磨き残しに口腔内細菌が繁殖し、それぞれのプラークとなり、蓄積することによって発症するバイオフィルム感染症である(図1)。

う蝕は、ミュータンス菌などのう蝕の原因菌が糖分などを栄養に酸を産生し、エナメル質や象牙質を破壊することで起こる。う蝕の好発部位は、磨き残しが発生しやすい歯冠(歯の頭)の裂溝(小さな溝)や隣接部(歯と歯が隣り合う場所)、そして根面(根元)である。う蝕が進行すると、冷温刺激や甘味などに応じて一過性の知覚過敏(しみる症状)や疼痛が強くなり、やがて刺激に応じて持続的な疼痛や、自発痛(いわゆる歯痛)が起こる。このように歯髄症状を呈した場合の多くは、歯髄の除去(抜髄)が必要となる。歯髄がなくなった歯は失活し、生活歯(歯髄が残っている歯)と比較して、長期的に破折するリスクが高まり、歯の保存に大きな影を落とす。2型糖尿病患者では、健常人と比較してう蝕発生率には有意な差はないが、根面う蝕の発症率は2倍以上との報告 2)や、小児1型糖尿病患者では活動性う蝕の増加がみられるとの報告 3)がある。

対して、歯周病菌はポルフィロモナス・ジンジバリス菌などのグラム陰性細菌が主体であり、歯肉よりも深部の歯周ポケット内のプラーク中で増殖し、歯周組織に感染して炎症を誘発する。歯周病は歯肉に炎症が起きることで発赤・腫脹や排膿・出血を呈し、歯を支える歯肉(歯ぐき)や歯槽骨が破壊され、やがて歯が動揺し最終的に脱落あるいは抜歯を余儀なくされる。かつては、う蝕が成人の抜歯の原因疾患として最多であったが、8020運動の推進などにより、う蝕有病率は大きく減少し、現在では歯周病が抜歯の原因疾患の第一位の座にある 4)。