第71回 糖尿病と医療計画

https://doi.org/10.57554/2024-0033

はじめに

医療計画 1)は、都道府県が国の定める基本方針に即し、地域の実情に応じて都道府県における医療提供体制の確保を図るために策定するものである。1985年に医療計画制度が導入され、2006年の第五次医療法改正においては、糖尿病を含む4疾病と5事業の具体的な医療連携体制が位置付けされた。そして2024年度からの第8次医療計画では、対象が「5疾病・6事業および在宅医療」となり、都道府県別に6年間の医療計画が策定されて推進される。5疾病は、「がん」、「脳卒中」、「心筋梗塞などの心血管疾患」、「糖尿病」、「精神疾患」、6事業は、「救急医療」、「災害時における医療」、「新興感染症発生・まん延時における医療」、「へき地の医療」、「周産期医療」、「小児医療(小児救急を含む)」であり、これらに「在宅医療」が加わる。今回は、この医療計画と、その中核に含まれる糖尿病について概説する。

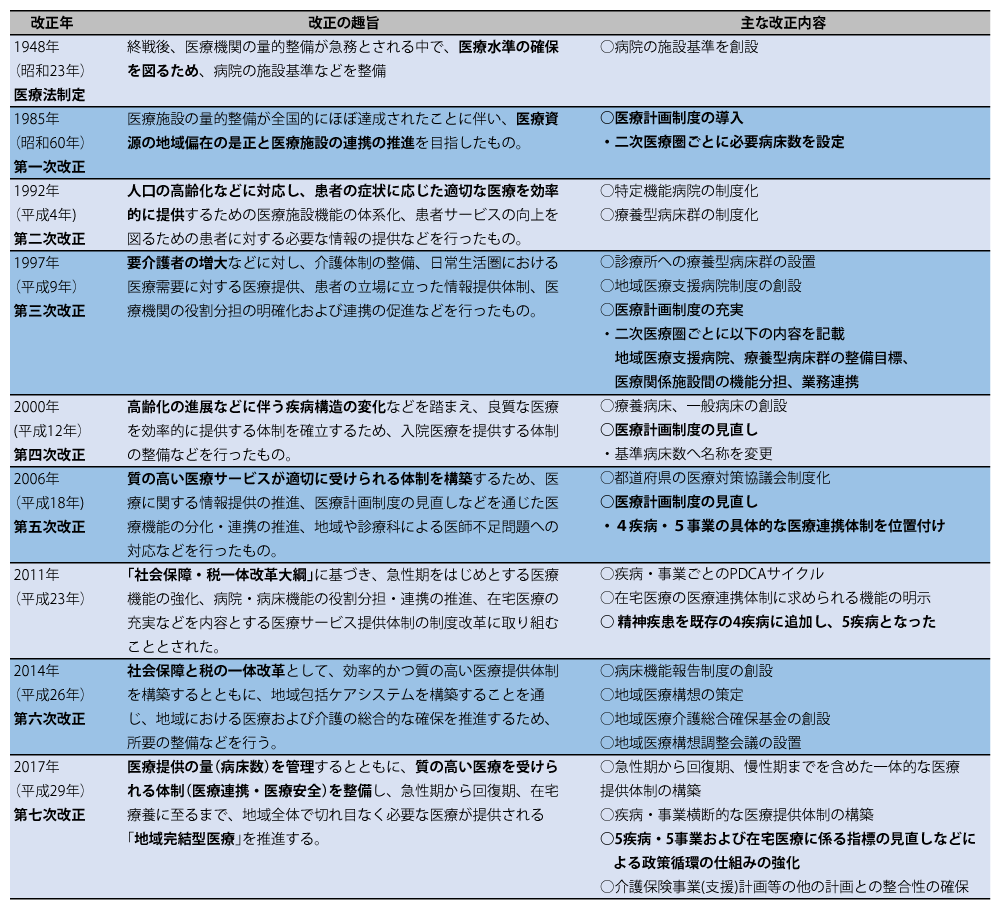

1.医療計画の歴史 2)(表1)

わが国の衛生法規の根幹をなす医療法は1948年に制定され、第一条に掲げる「医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もって国民の健康の保持に寄与すること」を目的とする。そして1985年に、医療施設の量的整備が全国的にほぼ達成されたことに伴い、医療資源の地域偏在の是正と医療施設の連携の推進を目指して医療計画制度が導入された。そして都道府県の二次医療圏ごとの病床数の設定、病院の整備目標、医療従事者の確保などを記載し、2006年の第五次医療法改正により、4疾病・5事業の具体的な「医療連携体制」について記載されることとなり、2014年には「地域医療構想」が追加された。そして2017年には5疾病・5事業および在宅医療に係る指標の見直しにより「政策循環の仕組み」が強化され、2019年の通知では「外来医療計画」および「医師確保計画」が位置付けられることとなった。

画像をクリックすると拡大します