第70回 糖尿病と社会保障

https://doi.org/10.57554/2024-0016

はじめに

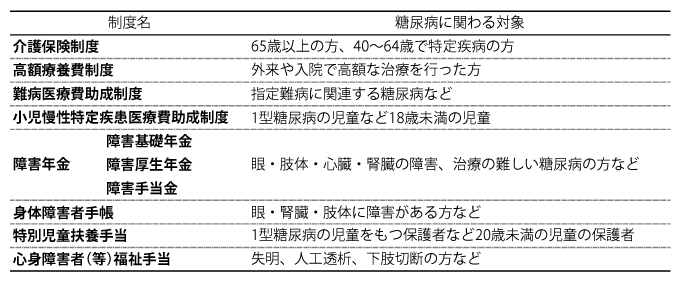

糖尿病とその合併症に関連した障害に対し、一定の条件を満たす場合には社会保障を受けることが可能であり、その主な社会保障には表1に示すような制度がある。また高額療養費制度、難病医療費助成制度、小児慢性特定疾病医療費助成制度は、費やされた医療費を助成し、障害年金、身体障害者手帳、特別児童扶養手当、心身障害者(等)福祉手当は、生活面を支援する制度である。そして今回は、これらの公的支援制度について、糖尿病に係る内容を概説する。

1.介護保険制度(表2)

介護保険制度導入の背景としては、高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加、介護期間の長期化などにより、介護ニーズはますます増大したが、核家族化の進行、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況も変化し、従来の老人福祉・老人医療制度による対応では限界となった。そして、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして介護保険が創設された。

介護保険制度 1)の被保険者(加入者)は、表2に示すように二つに分けられ、以下のようになっている。

- ① 第1号被保険者は65歳以上の者

- ② 第2号被保険者は40~64歳の医療保険加入者

また介護保険サービスの受給要件は、以下の二つの場合に受けることができる。

- 65歳以上の者は原因を問わず要支援・要介護状態

- 40~64歳の者は「1.がん」や「2.関節リウマチ」、「12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症」など、表2に示す16の特定疾病 2)が原因で要支援・要介護状態

要介護状態区分は要支援1、2と要介護1~5までの7段階であり、区分に応じて1カ月あたりの保険給付の支給限度額が定められている。一般に介護サービスの費用のうち介護費用の1割、一定以上の所得がある場合は介護費用の2割が自己負担となる。

実際にサービスを受ける手順は、はじめに居住地の市区町村の窓口で要介護・要支援認定を申請する。申請後は市区町村担当者の訪問を受け、認定調査が行われる。また、市区町村からの依頼により、かかりつけの医師が主治医意見書を作成する。その後、認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定、および一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定する。