低ナトリウム血症への対応(SIADHを中心に)

公開日:2023年4月13日

No:a0028/https://doi.org/10.57554/a0028

はじめに

低Na血症は、日常臨床において最も遭遇する頻度の高い電解質異常である。高度な急性低Na血症は種々の神経学的症状をきたし、致死的なこともある。一方、慢性的な低Na血症は転倒や骨折、骨粗鬆症、認知機能低下などさまざまな病的状態に関連する。低Na血症の症状は基本的に低浸透圧血症による。実臨床においては、診断がつかないままに放置されている低Na血症や鑑別に難渋する例が少なくない。本稿では基本事項として血漿浸透圧についての再確認と、低Na血症の診断・治療について実際の症例を提示しながら考えていきたい。

1.低ナトリウム血症の定義

血清Na濃度135mEq/L未満

2.血漿浸透圧の考え方

・浸透圧とは・・・溶質中の粒子の数(モル数)に比例する。

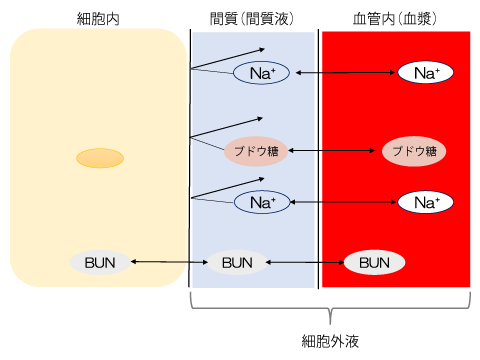

・循環血漿(細胞外液)中には、NaやK、Clなどの陽イオンや陰イオンと、ブドウ糖などの非電解質が存在し、浸透圧を形成する。血漿中に最も多く存在するイオンがNa+であり、血漿浸透圧に最も影響を与える。

図1に示すように、間質液と血漿の間をNaは自由に行き来するので、細胞に接する間質のNa濃度は血漿と同じと考えて良い。細胞外液のNa濃度が低下(=低浸透圧血症)すると細胞内へ水が流入し、細胞容積が増大する。一方、細胞外液のNa濃度が上昇(=高浸透圧血症)すると細胞内の水が細胞外へ流出し、細胞容積が縮小する。このように、血清Na濃度の変化が問題になるのは血漿浸透圧の変化により、主に脳細胞が影響を受けるからである。