4.骨粗鬆症の診断と骨折リスク評価

はじめに

多くの高齢者は何らかの疾患を持っていて、内科医を受診することが多い。骨粗鬆症は高齢者に頻度が高く、それに起因する骨折はADL、QOLを損ない、要支援・要介護の主要な原因の一つになっている。しかし骨粗鬆症は、症状がなく日常的に受診していても見逃されやすく、薬物治療率は骨粗鬆症女性患者の約30%程度と低率である。

65歳以上の人口割合が29%に達した超高齢社会において、潜在的な骨粗鬆症・骨折の危険性が高い患者を判別して、骨粗鬆症の診断・骨折リスクの評価から、薬物治療介入へつなげることは大切である。

1. 骨粗鬆症の診断

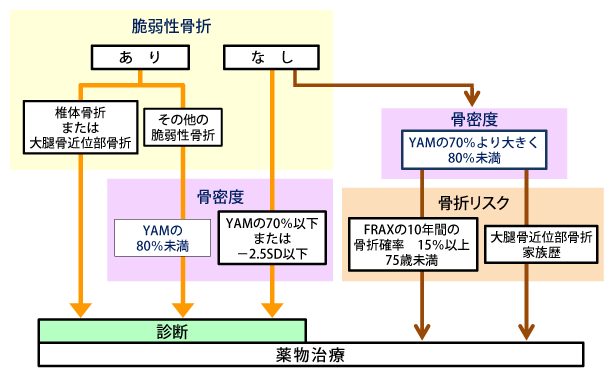

原発性骨粗鬆症は、骨折既往の有無と骨密度の組み合わせで診断される(図1左) 1)。

骨折既往がある場合、軽微な外力(立った姿勢からの転倒か、それ以下の外力)による椎体骨折、大腿骨近位部骨折の既往があれば骨粗鬆症と診断される。その他の脆弱性骨折(肋骨、骨盤、上腕骨近位部、橈骨遠位部、下腿骨)既往がある場合は、骨密度YAM(Young Adult Mean)80%未満で骨粗鬆症と診断される。

骨折がない場合には、骨密度がYAM 70%以下または-2.5SD以下で骨粗鬆症と診断される。骨密度は原則、DXA法(二重X線エネルギー吸収法)による椎体(L1~L4またはL2~L4)または大腿骨近位部骨密度とし、複数部位で測定した場合には、より低い値を採用する。これらの部位の測定ができない場合は、橈骨、第二中手骨の骨密度とするが、この場合は%値を使用する。なお、超音波法(QUS)による骨量判定は、診断には使われない。

以上のように、骨粗鬆症の診断は、まず「骨折既往歴」を尋ねることである。骨折がない場合には、診断には骨密度測定が必要であるが、DXAがある施設は限られているため、骨密度測定が必要な人をスクリーニングするツールとして次項のOSTAが活用される。