1.内分泌代謝の視点からみた原発性骨粗鬆症の病態

はじめに

骨粗鬆症は骨強度の低下により脆弱性骨折を来す症候群である。一般に骨強度は約70%が骨密度で、残りの約30%が骨質で規定されると考えられている。原発性骨粗鬆症は加齢依存性の疾患であり、高齢者に多い。どのようにして加齢が骨密度低下および骨質劣化をもたらすのか?本稿では主に内分泌代謝の視点からその病態を概説する。

1.骨代謝と骨粗鬆症

骨は骨吸収―骨形成の一連の過程からなるリモデリングによって常に活発な代謝を営んでいる。リモデリングはリモデリング単位という骨表面の無数の微小空間において、一見同調せずにランダムに起こる。ある瞬間のこの総和が生体全体での骨吸収、骨形成として捉えられることになる。リモデリングにおいて骨吸収は必ずほぼ同程度の骨形成を伴うことから、全体として骨吸収と骨形成はほぼ平衡状態にあり、骨の量は一定に保たれている。この骨代謝の恒常性の破綻が骨粗鬆症をもたらすことになる。

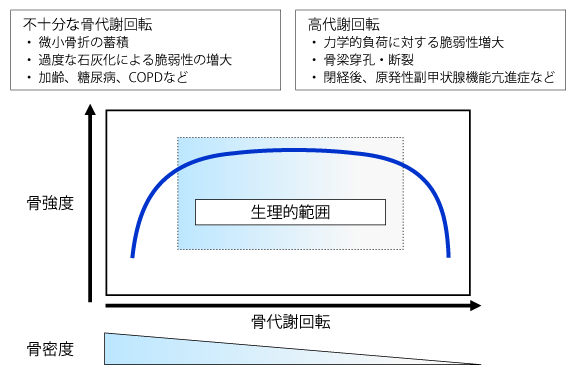

リモデリングは劣化した骨を改変再構築するために必要な現象である(図1) 1)。骨形成低下などに基づきリモデリングが減少すると、骨密度はあまり低下しないが、骨の質が悪くなり骨強度が低下する。これを低骨代謝回転型骨粗鬆症と呼ぶ。加齢そのものや、糖尿病や慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの生活習慣病においてみられる病態である。一方、リモデリングが過剰に活発化すると吸収ー形成バランスが負に傾き骨密度低下をもたらす。同時にリモデリング単位数の増加自体が骨微細構造を変化させて骨強度の低下をももたらす。これが高骨代謝回転型骨粗鬆症の基本病態であり、閉経後骨粗鬆症や原発性副甲状腺機能亢進症などで典型的にみられる。これらの病態は独立して起こるのではなく、実際の生体においては混在して複雑な病態を形成していると考えられる。また、後述するように性ホルモンや副甲状腺ホルモン(PTH)など、さまざまなホルモンが骨代謝回転の生理的な制御に関わっており、内分泌環境の変化は骨代謝に大きな影響を及ぼす。