≪特論≫ウォルフラム(Wolfram)症候群

https://doi.org/10.57554/2025-0057

はじめに

希少遺伝子難病ウォルフラム症候群は、1938年に家族性の若年発症の糖尿病と視神経萎縮の合併としてWolframらによって報告された 1)。その後、尿崩症や感音性難聴および多彩な精神神経症状を呈することが報告され、主要な4徴候(diabetes insipidus:尿崩症、diabetes mellitus:糖尿病、optic atrophy:視神経萎縮、deafness:難聴)からDIDMOAD症候群とも呼ばれる。原因遺伝子WFS1が同定され 2)、遺伝子診断が可能となっている。本稿では、ウォルフラム症候群の病態、内分泌学的特徴および診断・治療ついて解説する。

1.ウォルフラム症候群の臨床像

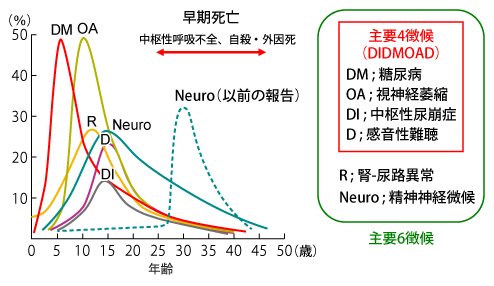

ウォルフラム症候群では、10歳前後で発症するインスリン依存性の糖尿病が初発症状となる。やや遅れて視神経萎縮による視力障害が発症し、失明に至り得る。その後、中枢性尿崩症、聴力障害(感音性難聴)や尿路異常(水腎症、尿管の拡大)、神経症状(脳幹・小脳失調、けいれん)、精神症状(抑うつ、双極性障害など)を種々の組み合わせで進行性に合併し、尿路異常に伴う腎不全や、加えて神経症状を誘因とする種々の感染症などが生命予後を決定し得る 3)(図1)。経過は一般に進行性であるが、症例あるいは病期により、一部の症候のみを呈する場合がある。また、糖尿病発症後、視神経萎縮による症状が顕在化する前に尿崩症や難聴を診断される例や、比較的早期より精神神経症状が出現する場合や症状がなくても脳幹萎縮を呈する場合がある。このように症候が出現する順序に多様性が存在するため、尿崩症や感音性難聴、精神神経症状と糖尿病の合併をみた場合には、その後視神経萎縮が診断されることもあり、本症候群と疑い診療にあたることが重要である。一方、色覚異常と嗅覚障害が早期より出現する特異性の高い症状として、早期診断に有用である可能性が示唆されている 4)。日本での全国断面調査より、有病率は71万人に1人と推定されている 5)。