4.女性の更年期障害とホルモン補充療法

https://doi.org/10.57554/2025-0005

はじめに

女性は、卵巣から分泌されるエストロゲンの影響を大きく受ける。10代の思春期にはエストロゲン分泌が増加し二次性徴や初経が発来する。20〜30代の性成熟期を経て40代になると卵巣機能は急激に低下しエストロゲン分泌が低下する。卵巣機能の低下によって、月経が1年間発来せず、永久に停止すると「閉経」となる。日本人女性の平均閉経年齢は約50歳であり、閉経の前後5年ずつの合計10年を更年期と呼ぶ 1)。この更年期の時期に出現するさまざまな症状を更年期症状といい、そのうち日常生活に支障をきたすものを更年期障害という。更年期障害はいわゆる不定愁訴と呼ばれ、さまざまな要因が絡み合って生じることが指摘されているが、卵巣機能低下によるエストロゲン分泌の低下が主な要因である。本稿では、女性の更年期障害の病態と診断・治療について解説する。

1.女性の更年期障害の病態

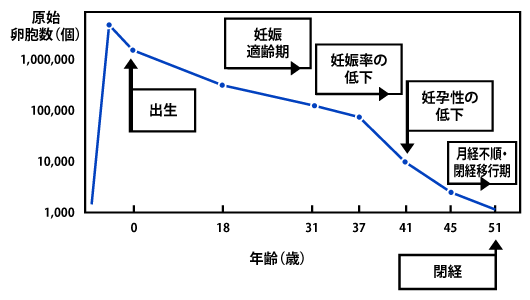

女性におけるエストロゲンは、子宮・乳房などの成熟、骨密度の上昇、周期的な排卵・月経、妊娠・分娩といった女性特有の生理機能に重要な役割をもつ。卵巣の原始卵胞数は生涯で増加することなく年齢とともに徐々に減少し、35~38歳を過ぎた頃から急激に減少する 2)(図1)。この急激な卵巣機能の低下によってエストロゲン分泌が低下することが更年期障害の原因の一つである。この時期のエストロゲンは直線的に低下するのではなく、視床下部-下垂体-卵巣軸のホルモン動態の影響を受けてエストロゲン分泌は「ゆらぎ」を生じる 3)(図2)。この「ゆらぎ」の影響を受けて出現するのも更年期障害の特徴である。さらに、エストロゲン受容体は女性の全身のあらゆる部分に存在するため、更年期障害は多岐にわたる。