1.成人期を見据えた小児期発症1型糖尿病の診療

https://doi.org/10.57554/2025-0002

はじめに

小児期発症1型糖尿病の医療的ケアはライフステージ(乳幼児期、学童期、思春期)により異なる。それは子どもの成長段階におけるセルフケア能力が異なり、かつ病気の理解力、考える能力も異なるからである。多くの場合、初期治療は入院で行われ、その後、外来で子どもの血糖管理状況を把握し、より良くしていくための診療が行われる。その際に、時々長期的な視点で子どもの発達状況に応じ、少し先を見据えて、病気に関するセルフケアを増やしていき、親のケアが自然に少なくなるように導くことができれば理想的である。本稿では、ライフステージごとの診療上の留意点を解説しながら、どのように先を見据えて診療していけばいいのかについて考察した。

1.小児のライフステージ別の医療的ケア

小児慢性特定疾患事業へ2007~2008年に新規登録された1型糖尿病患者1,082人の発症年齢分布によると、小児期全般に発症が見られ、思春期に入り(10~14歳にピーク)その発症が多くなる 1)。具体的な医療的ケアについて乳幼児期、学童期、思春期それぞれのステージ別に述べる。

1)乳幼児期

育児にとても手がかかり、親子関係が密接な乳幼児期に発症した子どもを持つ親にとって病気のケアを行うことは、とても大変であることは容易に想像される。発症当時、親はケアに対する自信はなく、不安を抱くばかりであるため、具体的なケアの方法を繰り返し説明し、失敗しても次に生かせばいいことをアドバイスする。祖父母などの協力を提案したり、患者家族会に参加してピアサポートを促したり、同じくらいに発症したケースの数年先の様子などを話したりすると気持ちが和らぐことがある。

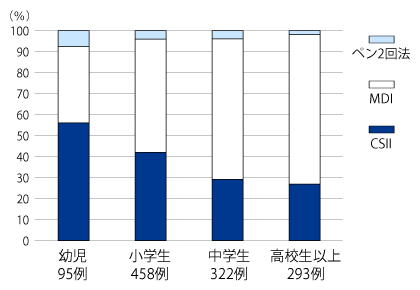

インスリン投与は自分で注射ができないことが多く、インスリンポンプを用いた持続皮下インスリン注入療法(CSII)が多く選択される。小児インスリン治療研究会第5コホート研究によると半数以上がCSIIで加療されている(図1) 2)。血糖自己測定(SMBG)は上手に教えれば4~5歳頃から自分でできるようになる。最近は持続血糖モニター(CGM)を発症早期から使用するケースが増え、センサの穿刺・交換はこの時期に自分ですることは困難である。体が小さいため穿刺する部位が臀部に集中し、ローテーションも不十分となりやすい。成長とともに穿刺する部位を大腿や腰部などに拡大していきながら、ローテーション指導を継続することが重要である。就学前頃には自分でインスリン注射やSMBGができ、さらにセンサ値の確認、ポンプに糖質量やセンサ値などの入力ができるように準備していく。