低酸素ストレスによるインスリン分泌不全

https://doi.org/10.57554/2024-0085

はじめに

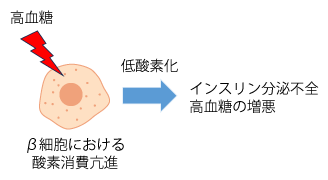

インスリンは血糖恒常性の維持に必須のホルモンであるが、持続する高血糖は膵β細胞からのインスリン分泌不全を惹起する(糖毒性)。糖毒性によるインスリン分泌不全はさらなる高血糖を引き起こすことで一種の悪循環が形成される。高血糖はβ細胞に酸化ストレスやERストレスなどを惹起することでインスリン分泌不全を引き起こすことが知られていたが、近年の研究の結果、糖毒性の背景に膵β細胞の低酸素化という現象が存在していることが明らかになってきた。本稿では、高血糖が膵β細胞に低酸素を惹起するメカニズムおよび低酸素によるインスリン分泌不全機構について概説する。

1.膵β細胞と低酸素ストレス

グルコースは生体内における最も基本的な栄養素であり、血中グルコース濃度(血糖)は膵臓のβ細胞から分泌されるインスリンにより制御される。膵β細胞に取り込まれたグルコースは解糖系でピルビン酸に代謝された後、ミトコンドリアに運ばれTCA回路・電子伝達系を介してATPが合成される。細胞内ATP量の上昇によるATP依存性カリウムチャネルの閉鎖、細胞膜の脱分極に引き続き電位依存性カルシウムチャネルの活性化が起こり、β細胞内にカルシウムが流入することで血糖レベルに応じたインスリン分泌が惹起される。

電子伝達系でATPが合成されるためには酸素分子が必要であり、インスリン分泌時にはATPの合成に伴い酸素が消費される。細胞内酸素量は、細胞外から細胞内への酸素供給とミトコンドリアで使われる酸素消費のバランスで規定されているため、「供給」より「消費」が高くなる場合に細胞内が低酸素に陥ると考えられる。高血糖状態ではインスリン分泌を増加させる必要があるため、膵β細胞内でより多くの酸素が消費され、β細胞が低酸素状態に陥る可能性が考えられた。そこで糖尿病のモデル動物であるob/obマウスやKK-Ayマウスの膵島を用いて検討を行ったところ、これらモデルマウスの膵島は高血糖により著明に低酸素化が起きていることが判明した 1)。その後、別の糖尿病モデルであるdb/dbマウスの膵島も低酸素化されていることが報告され 2, 3)、糖尿病モデルマウスの膵島細胞は酸素消費の亢進により低酸素状態に陥っていることが明らかになった。低酸素はβ細胞からのインスリン分泌を低下させることで 4)、高血糖のさらなる増悪を惹起する(図1)。低酸素はβ細胞糖毒性の一因であると考えられる(低酸素ストレス)。