褐色細胞腫の診療―褐色細胞腫・パラガングリオーマの検査と治療の最新エビデンス―

1.ポイント

・約90%は副腎に発生する褐色細胞腫、約10%は傍神経節に発生するパラガングリオーマである。

・転移・再発の予測が極めて困難であり、転移の可能性がある腫瘍に分類されている。全例で生涯にわたる再発・転移の経過観察が必要である。

・診断において、カテコールアミンと比べてカテコールアミン代謝産物であるメタネフリン・ノルメタネフリンの感度・特異度が高い。

・転移性褐色細胞腫・パラガングリオーマ(pheochromocytoma/paraganglioma:PPGL)の根治治療はいまだ存在しない。カテコールアミン過剰症状のコントロール、無増悪生存期間の延長を目標として集学的治療を行う。

2.総論

PPGLはクロム親和性細胞から発生する腫瘍である。約90%の症例で腫瘍がカテコールアミンを産生し、発作性の高血圧、頭痛、動悸などの症状を呈する。高カテコールアミン血症を放置すると致死性不整脈や冠動脈攣縮、高血圧クリーゼを発症し突然死の危険があるため、早期診断、早期治療が必要である。

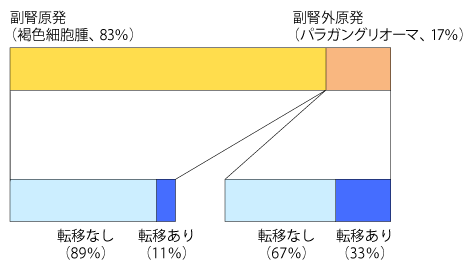

PPGLの約90%は副腎に発生し褐色細胞腫、約10%は傍神経節に発生しパラガングリオーマ(傍神経節細胞腫)と称される。副腎原発の約10%、パラガングリオーマの約10~30%が局所浸潤や遠隔転移をきたすが(図1)、生化学的あるいは病理学的に転移・再発の予測が極めて困難である。このため2017年改訂のWHO内分泌腫瘍分類 1)以降は、全例が転移・再発の可能性を有する腫瘍であると定義され、良性悪性の分類がなくなった。全例で生涯にわたる再発・転移の経過観察が必要である。

(研究代表者 成瀬光栄)による全国調査結果

褐色細胞腫の実態調査と診療指針の作成 研究報告書より作図

総症例数1108例

診断のために、画像検査でPPGLを示唆する腫瘍を確認するか、摘出した腫瘍の病理検査でPPGLに特徴的な所見を確認し、加えてカテコールアミン過剰を確認する 2)。PPGL診断において、アドレナリン・ノルアドレナリンと比べてカテコールアミン代謝産物であるメタネフリン・ノルメタネフリンの感度・特異度が高いことが報告されている。

診断が確定したら交感神経α遮断薬およびβ遮断薬による高血圧、頻脈治療を開始し、摘出可能な腫瘍は速やかに外科的摘出術を施行する。転移例や切除困難例は化学療法や131I-MIBG内用療法、骨転移巣の疼痛・骨折予防のための放射線外照射などが施行される。