骨粗鬆症~治療薬の適正使用推進・リスク薬剤の共有に向けて~

はじめに

骨粗鬆症治療の目的は、骨折を予防しQOLの維持・向上を目指すことにある。骨粗鬆症では一度骨折を起こすと次々と骨折を起こすようになるため、一次骨折(最初の脆弱性骨折)を予防することが肝要であるが、二次骨折(既存骨折がある患者で新たに起こった骨折)を予防することも重要である。

二次骨折を予防するための取り組みである骨折リエゾンサービス(Fracture Liaison Service:FLS)は1990年代後半にイギリスで開始され、以降、世界の国々で発展している。日本では骨粗鬆症による脆弱性骨折防止のための取り組みとして骨粗鬆症リエゾンサービス(Osteoporosis Liaison Service:OLS)が展開されているが、特に脆弱性骨折患者における二次骨折予防に対しては重点的な対策が必要であることから、2019年に「日本版 二次骨折予防のための骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」(FLSクリニカルスタンダード作成ワーキンググループ)が策定された。また、2022年4月の診療報酬改定では大腿骨近位部骨折患者の二次骨折予防に対する取り組みを評価した「二次性骨折予防継続管理料」が新設 1)されたことから、今後FLSに対する取り組みがより一層広がっていくと考えられる。

今回は、骨粗鬆症を治療する観点から各薬剤の特長・使用上の注意について再確認していくとともに、骨粗鬆症を予防する視点から骨粗鬆症のリスクや転倒のリスクとなる薬剤について紹介する。

1.骨粗鬆症治療薬

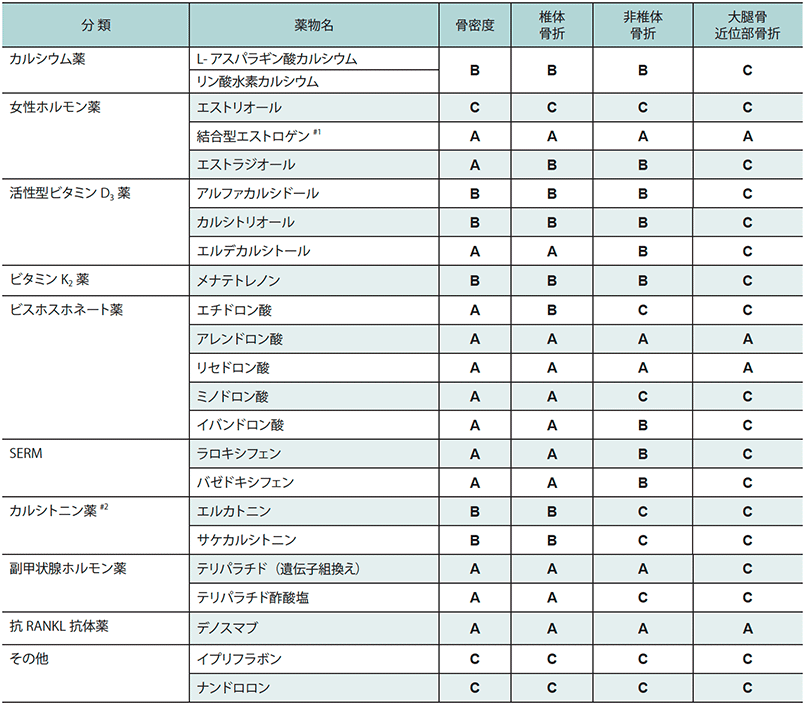

「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版」 2)では、各薬剤の「骨密度上昇効果」「椎体骨折抑制効果」「非椎体骨折抑制効果」「大腿骨近位部骨折抑制効果」についてエビデンスに基づいて評価されている(表1)。

以下に一部の薬剤について特長と使用上の注意点について述べる。

画像をクリックすると拡大します

骨密度上昇効果

A:上昇効果がある

B:上昇するとの報告がある

C:上昇するとの報告はない

骨折発生抑制効果(椎体、非椎体、大腿骨近位部それぞれについて)

A:抑制する

B:抑制するとの報告がある

C:抑制するとの報告はない